Am 23. März 2024 wurde das Kölnische Stadtmuseum im Zentrum Kölns in seinen neuen Ausstellungsräumen (Haus Sauer) eröffnet. Es ist, meines Erachtens nach, das Museum mit der inklusivsten Ausstellung Deutschlands und setzt damit neue Maßstäbe. Durch ein fragloses Selbstverständnis von inklusiver Ausstellungskonzeption liegt die Latte um mehrere Stufen höher.

„Zwar kann man inzwischen als State of the Art bezeichnen, dass Museen pro Themengebiet oder Raum eine sogenannte inklusive Station anbieten. Genau genommen ist diese Herangehensweise aber alles andere als inklusiv, da sie auf exklusiven Wegen zu exklusiven Stationen exklusive Inhalte zur Verfügung stellt. Diese verfolgen meist nicht einmal das gleiche Vermittlungsziel wie der Rest der Ausstellung, geschweige denn, dass sie dies erreichen.“

Steffen Zimmermann

Vorbereitung und Beratung

Hier, im Kölnischen Stadtmuseum sind wir einen grundsätzlicheren Weg gegangen. Dieser ist entscheidend für die hohe ästhetisch inklusive Qualität. Meine Beratungsleistung zu allen Inklusionsfragen wurde sehr früh in Anspruch genommen. Bereits in der Konzeption und in enger Zusammenarbeit mit den Kuratoren und Szenografen haben wir die gesamte Liste der Exponate aus dem inklusiven Blickwinkel (Also »Wie machen wir es besser für alle Besuchenden?«) betrachtet und besprochen, Möglichkeiten spontan eruiert, wie und ob das jeweilige Objekt inklusiv dargestellt werden könnte – und dann nach diesen Maßstäben vorläufig ausgewählt.

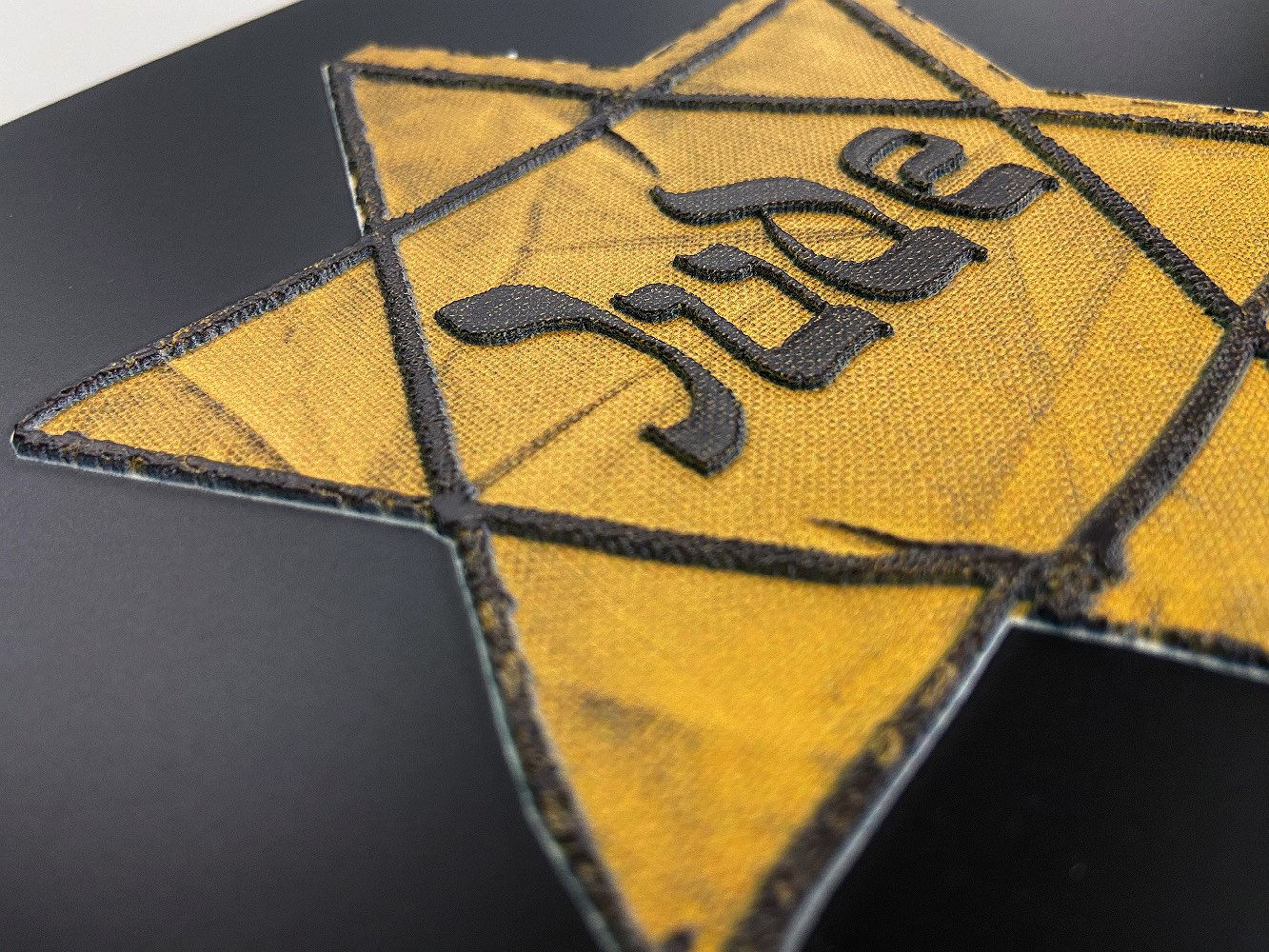

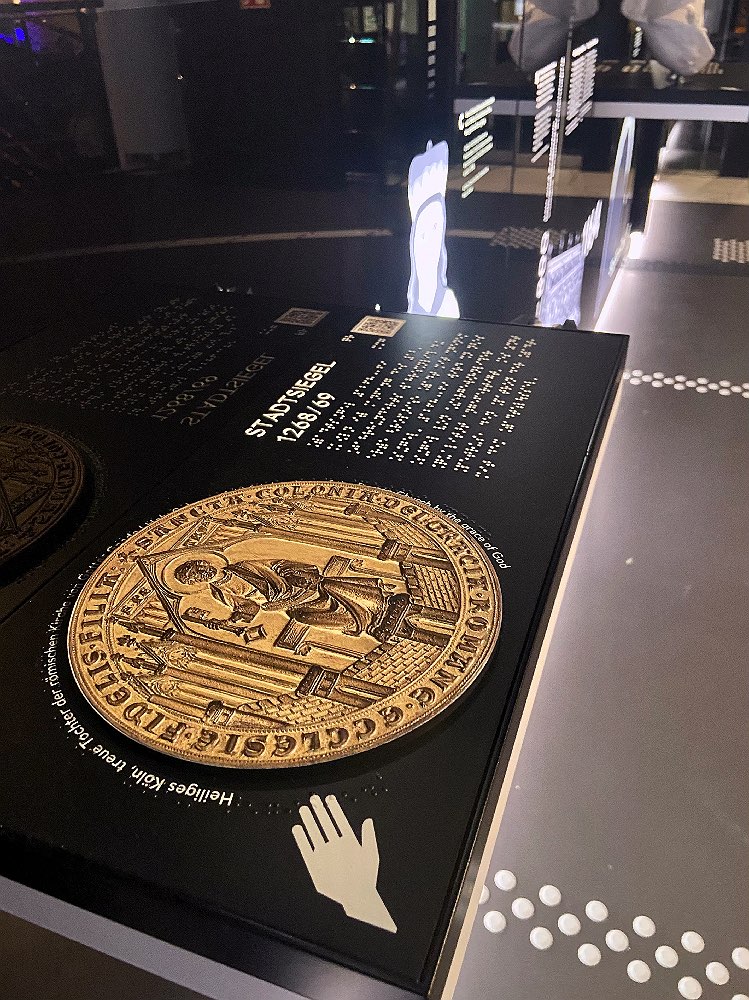

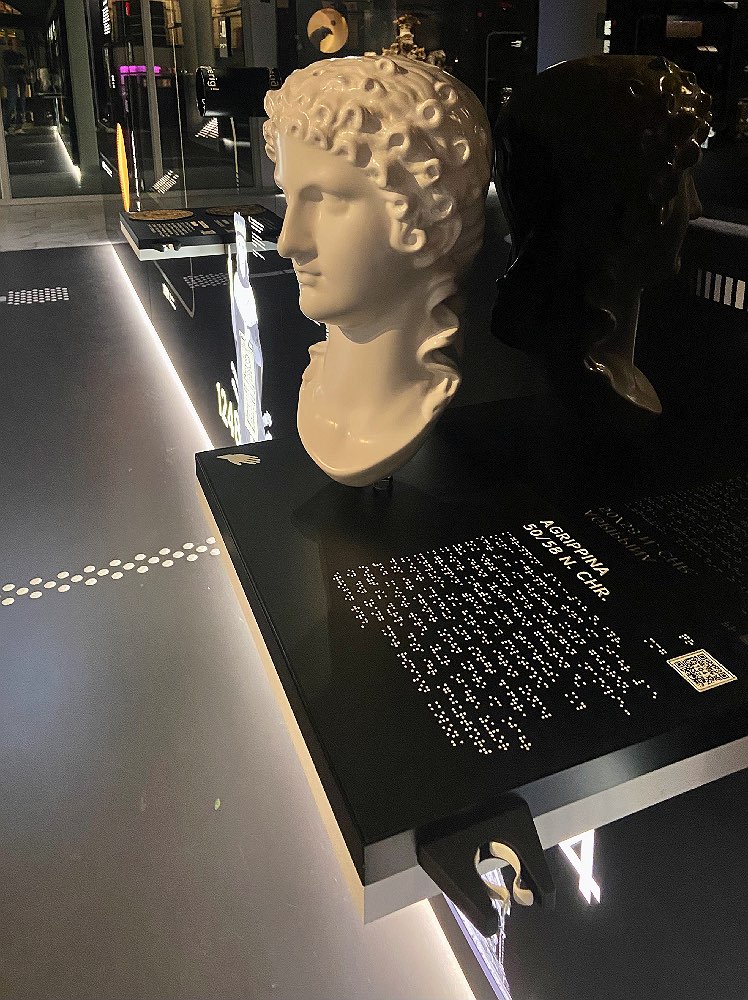

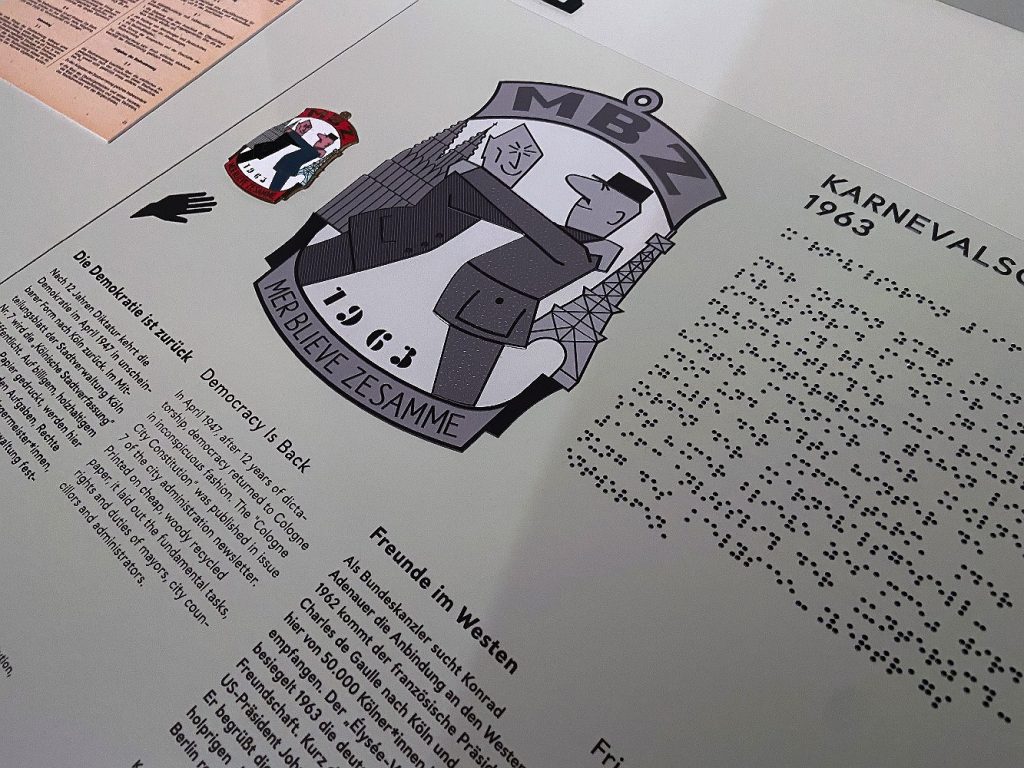

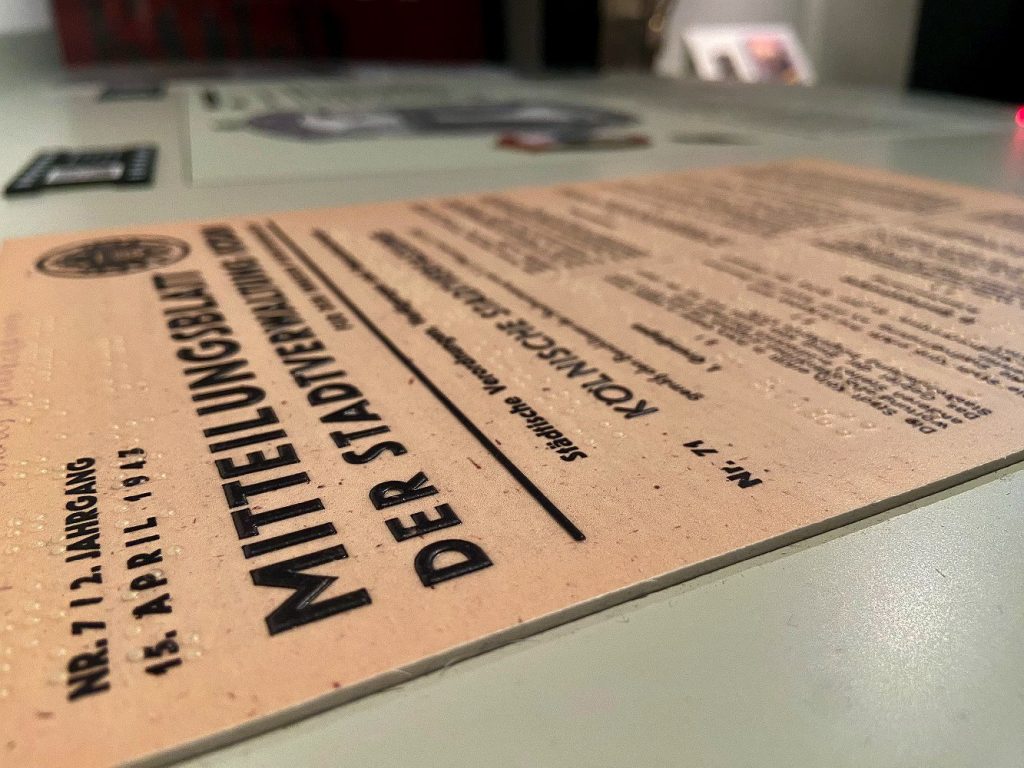

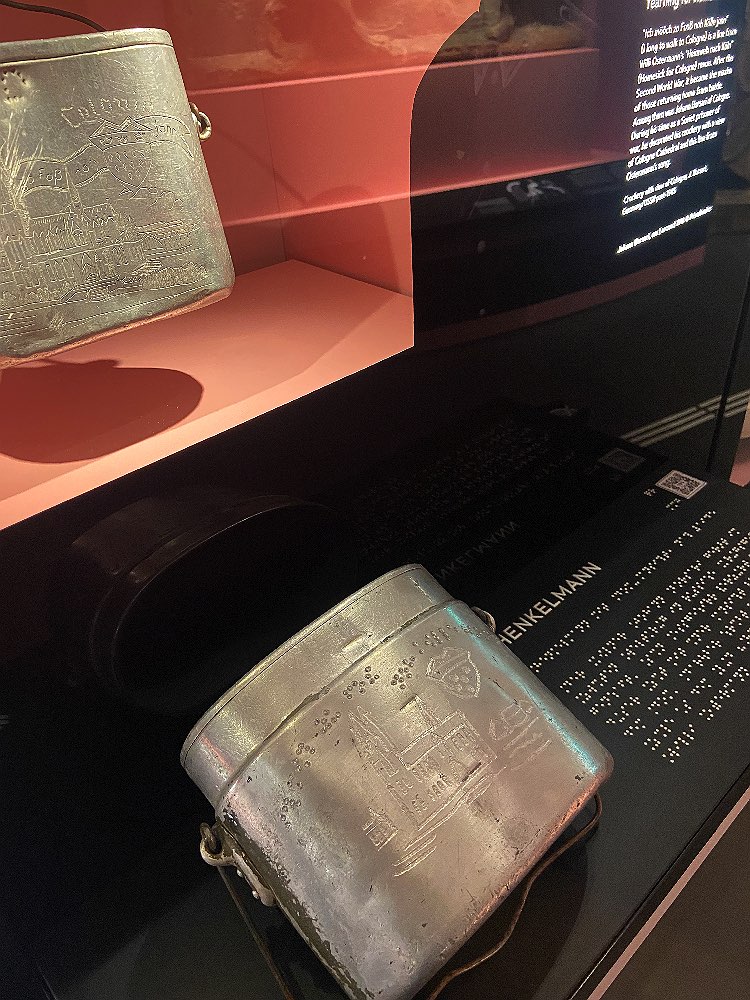

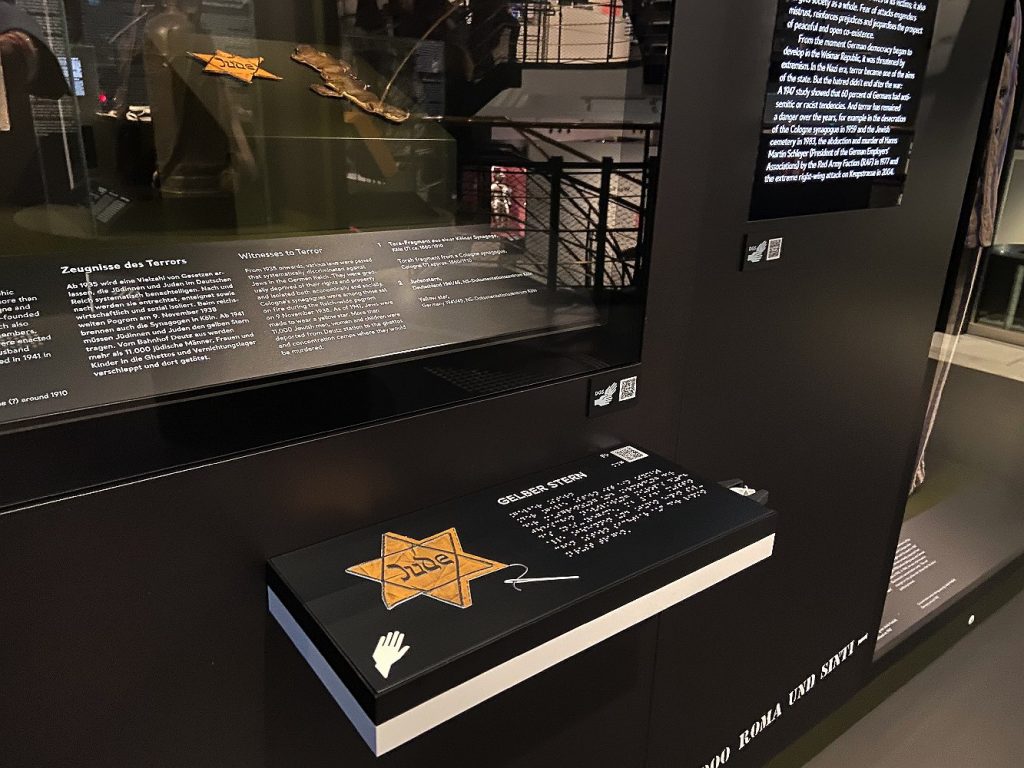

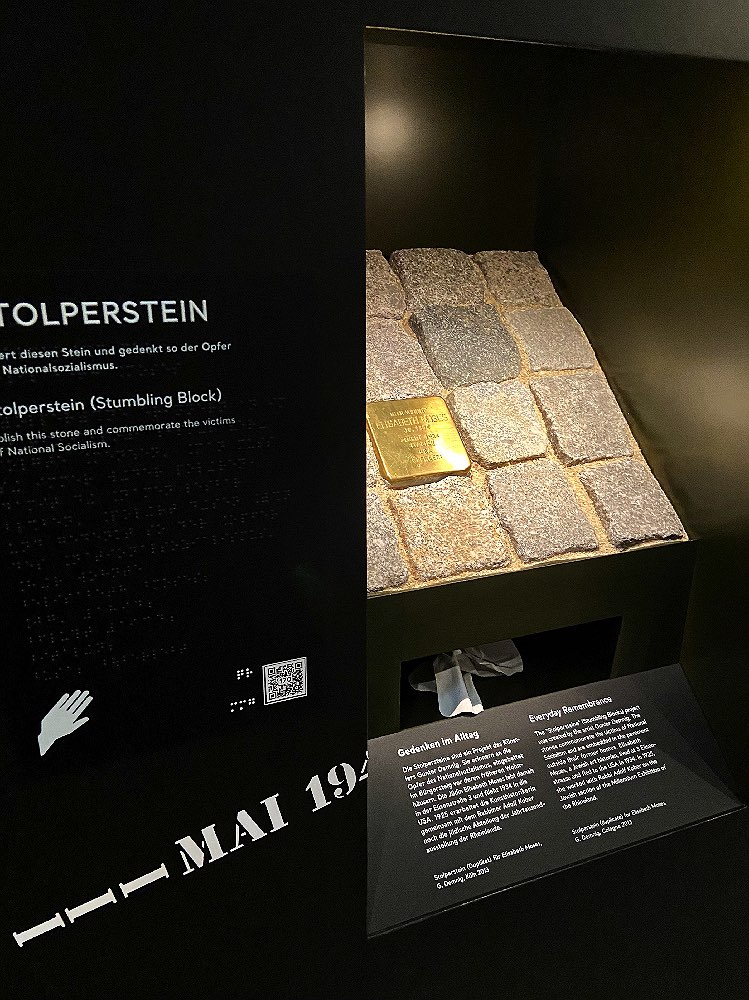

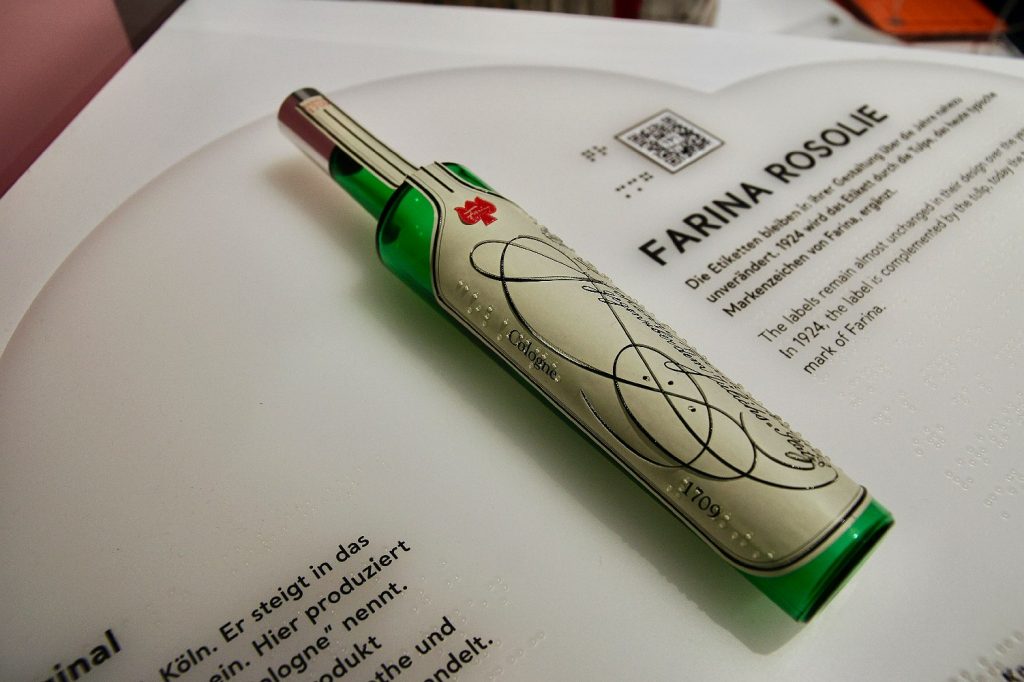

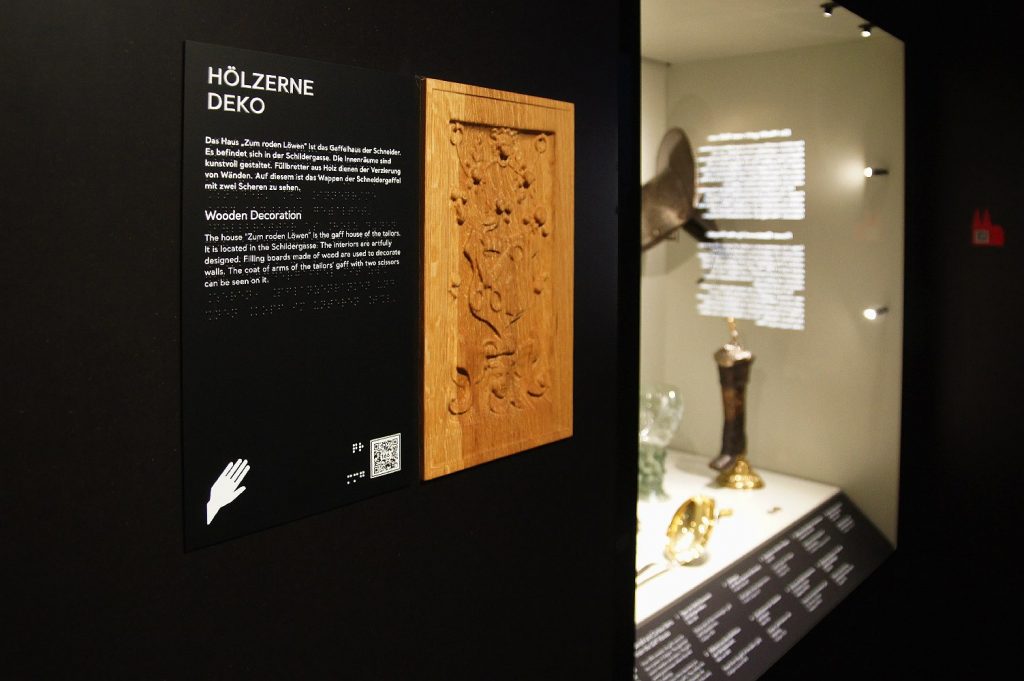

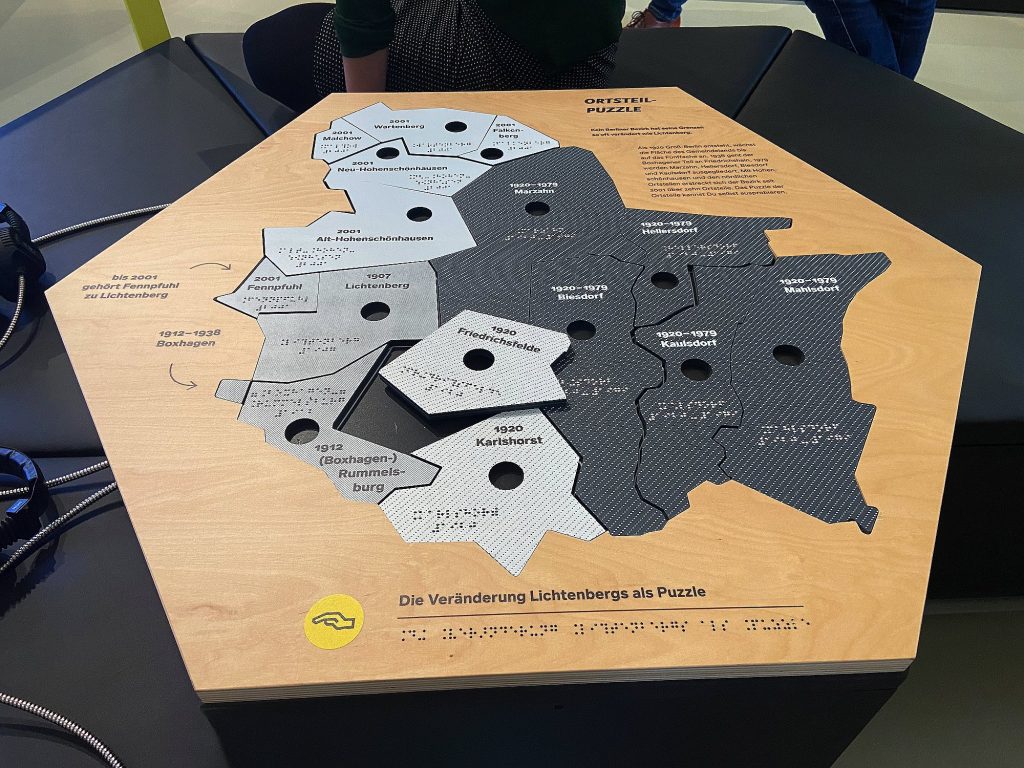

So sind viele Exponat raus der Vitrine gekommen, andere ersetzt, hinzugekauft, als Repliken erstellt oder gedruckt worden, um sie frei und offen zugänglich zu machen. Wir haben entschieden, welche Grafiken didaktisch zielführend umsetzbar für alle sind, welche Texte und Objekte und welche Fotos und Gemälde. Es war weniger ein „Was heben wir hervor?“ sondern vielmehr „Worauf müssen wir leider verzichten?“.

Inklusive Ausführungsleistung

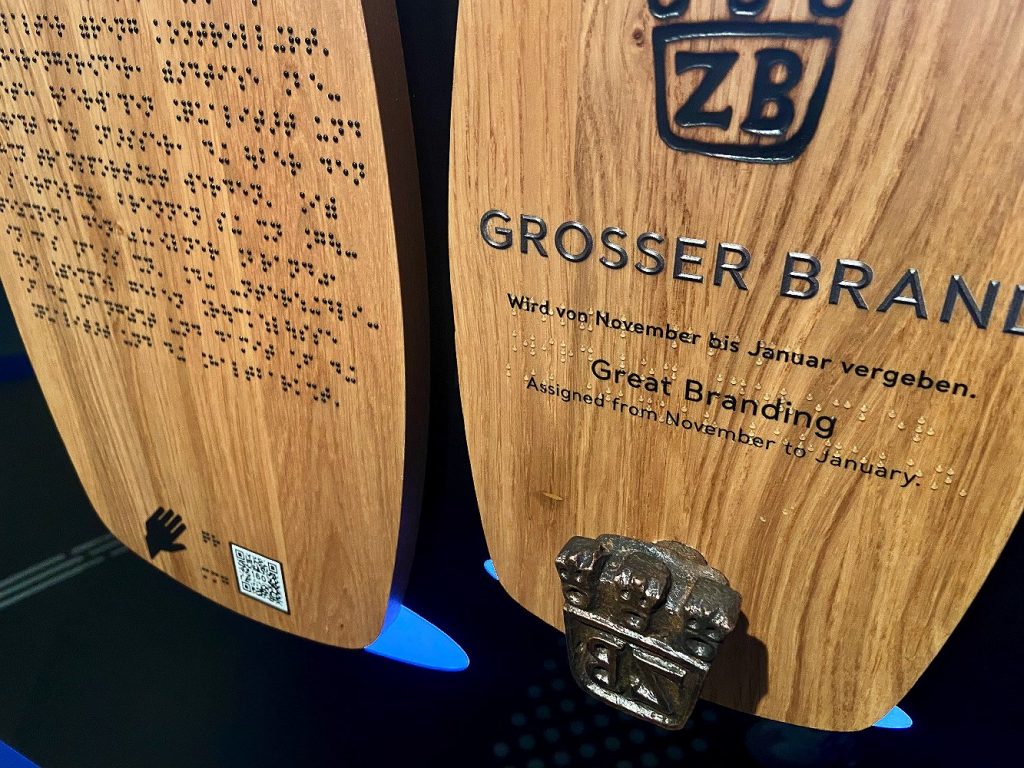

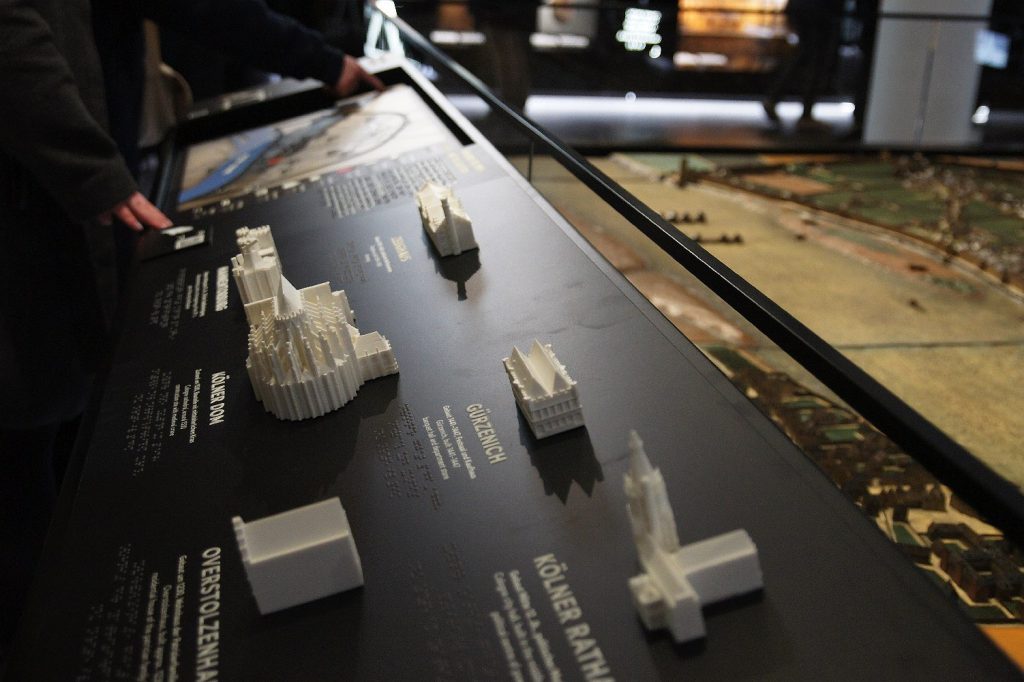

Nachdem die finale Entscheidung getroffen war, war es auch meine Aufgabe gemeinsam mit den Gestaltern von neo.studio, die blindendidaktische Gestaltung der Objekte zu entwickeln und von allen ausgewählten Objekten und Grafiken eine taktile Ebene und Beschriftung (auch in Pyramidenschrift und Braille) zu erstellen und schließlich mit meinem Druckereipartner zu produzieren.

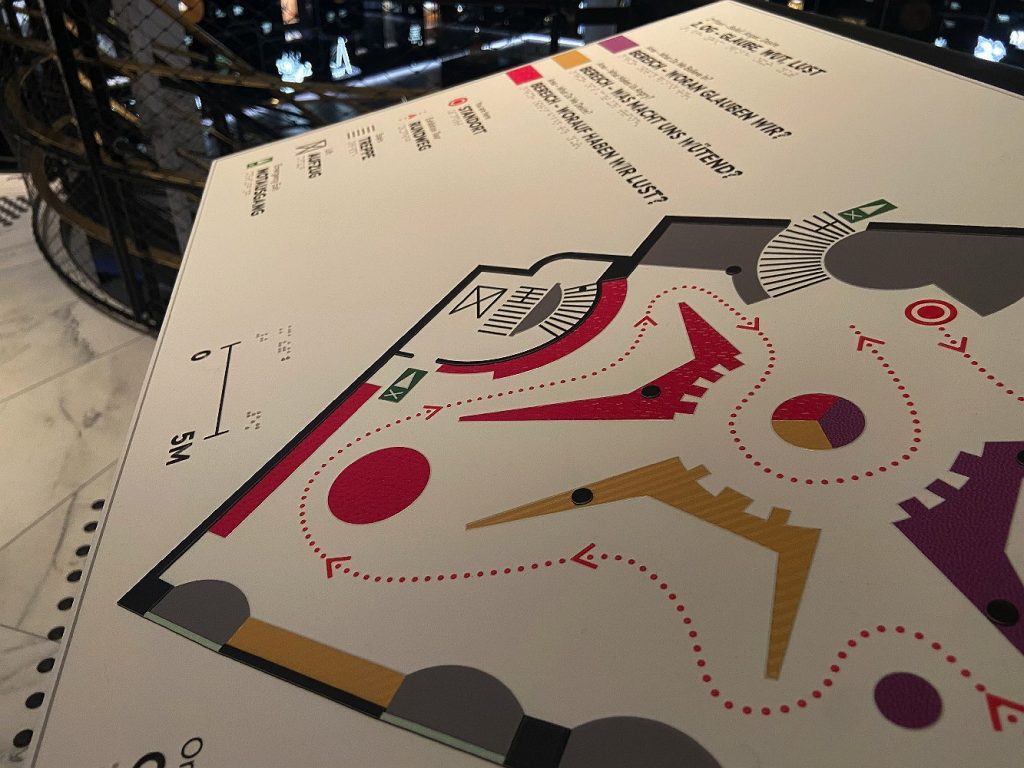

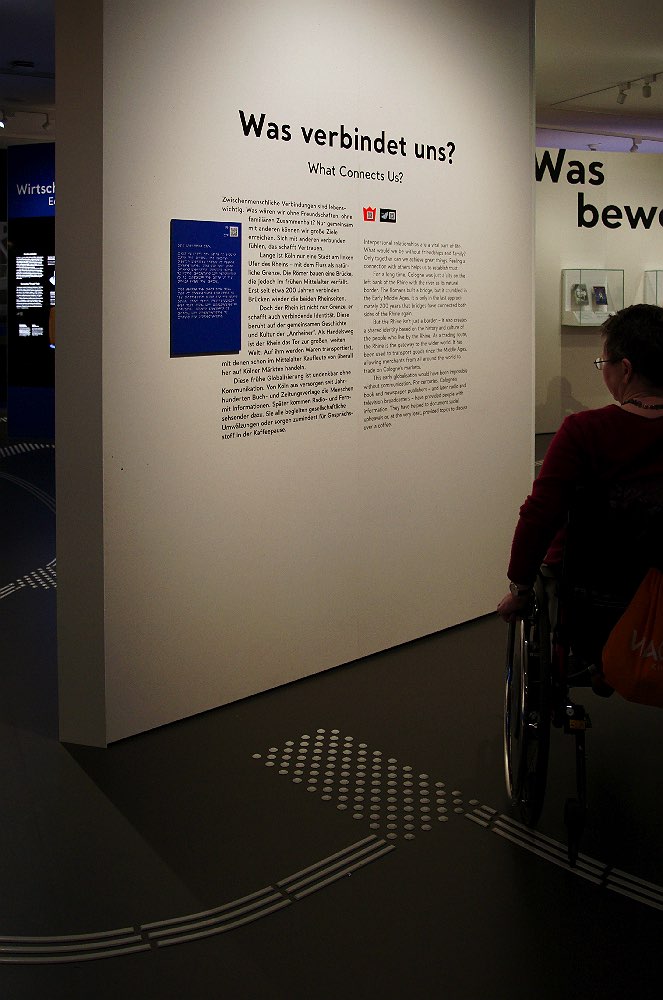

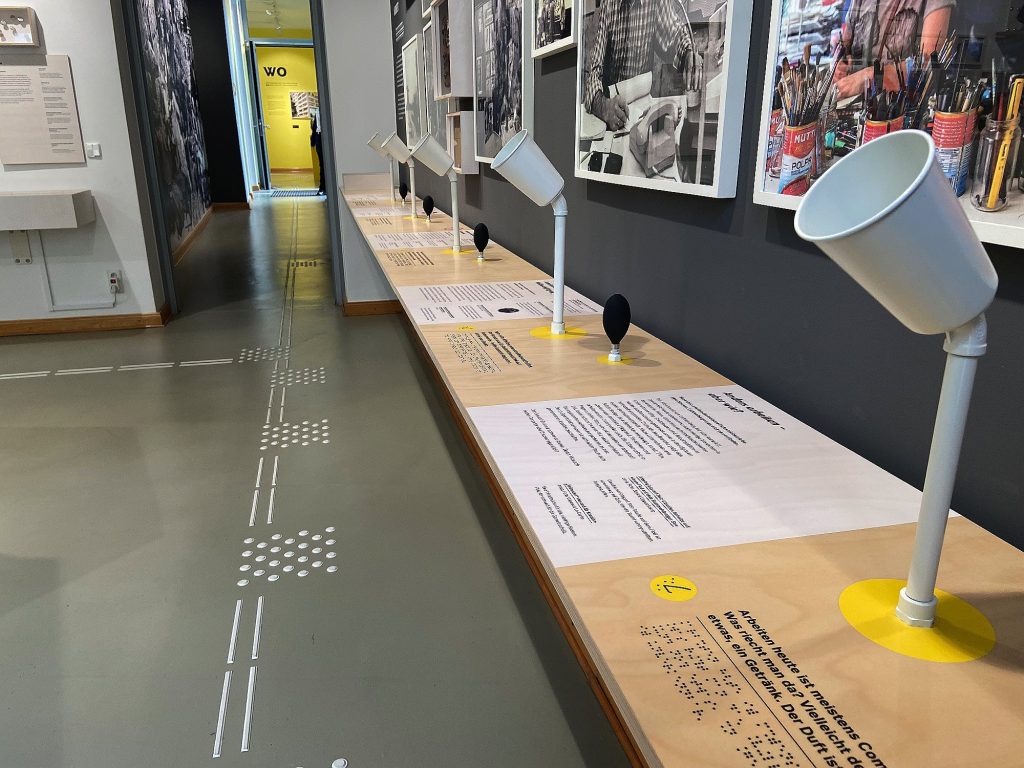

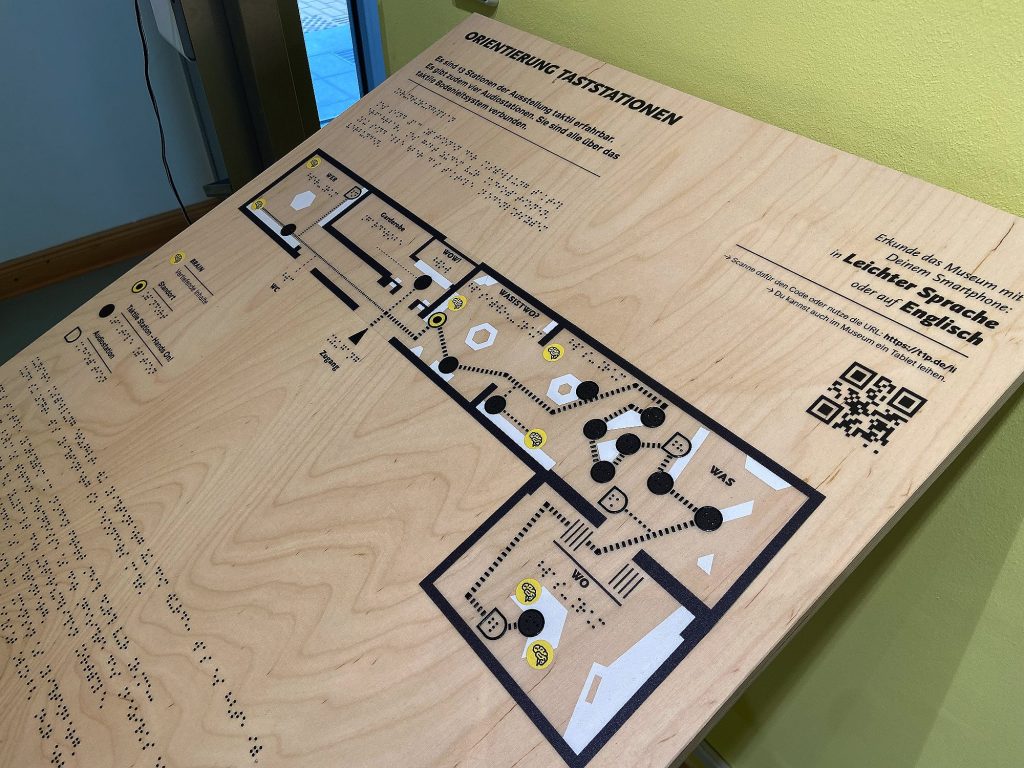

Außerdem habe ich ein stringentes und intuitiv nutzbares taktiles Bodenleitsystem entwickelt, das sich auch ästhetisch hervorragend einfügt. Die Audios und Videos sind selbstverständlich mit dem Leitsystem und Zusatzinformationen abgestimmt. Der Kassentresen ist mit einer induktiven Höranlage ausgestattet. Der MultiMediaGuide bietet natürlich auch Videos in Deutscher Gebärdensprache. Die Beschilderung ist diskriminierungsfrei. Die schwellenlose Zugänglichkeit der gesamten Ausstellung ist gewährleistet.

Angebote für blinde Besucher:innen

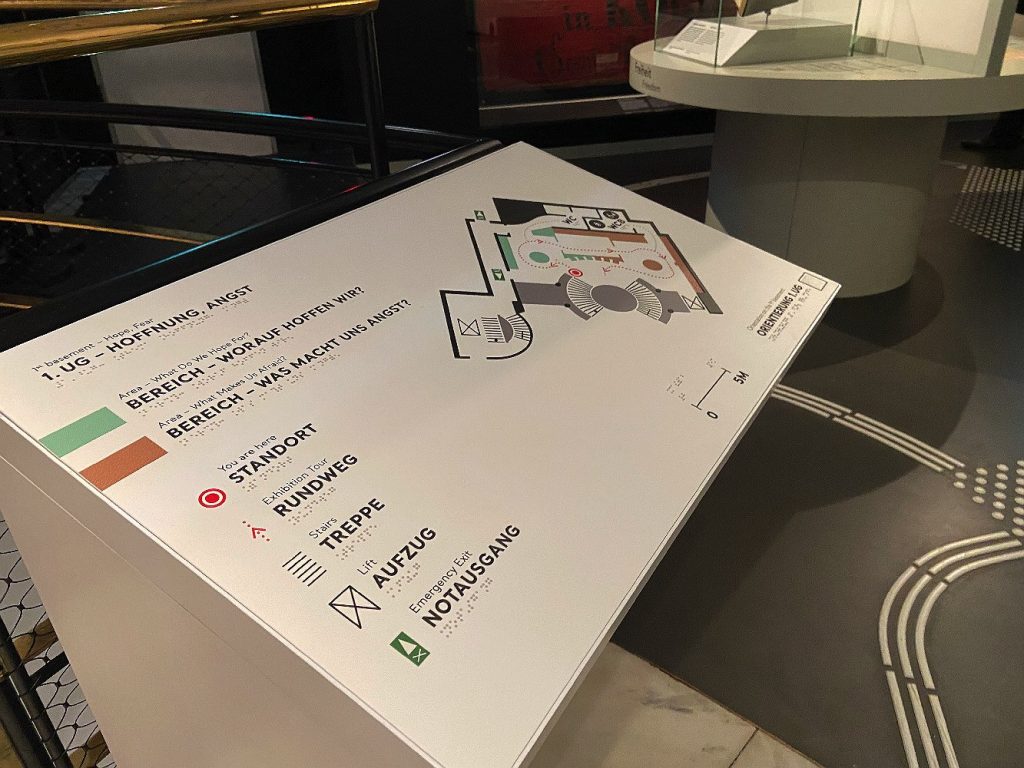

Für blinde Menschen gibt es im neuen Museum besonders viele Möglichkeiten, die Stadtgeschichte zu erleben. Die Bodenleitlinien leiten schon vom Bürgersteig zur Eingangstür, zur Kasse und zur Garderobe. Dann durch alle Ausstellungsbereiche und natürlich zu den sanitären Einrichtungen. Auf allen Stockwerken finden sich zur Orientierung taktile Übersichtspläne. Die wichtigsten Texte in jedem Ausstellungsbereich sind zusätzlich in Brailleschrift ausgeführt, auch Grafiken sind teilweise taktil erfahrbar. Bei vielen Exponaten gilt explizit: „Anfassen erlaubt!“. Über den MultiMediaGuide ist zudem eine speziell auf Menschen mit Sehbehinderungen abgestimmte Führung abrufbar. Menschen mit Blindheit und Sehbehinderung, die einen Assistenzhund haben, dürfen diesen mit ins Museum bringen.

„Die Zusammenarbeit mit den Szenografen und Ausstellungsdesignern neo.studio Berlin und den Kuratoren Stefan Lewejohann und Sascha Pries war von Anfang an auf Augenhöhe und dem gemeinsamen Wunsch nach einem barrierefreien Ort für alle geprägt. So entstand in zwei Jahren ein für mich wunderbar umfangreiches Projekt. Von mir wurden neben der Inklusionsberatung und dem Bodenleitsystem rund 166 (!) Objekte hergestellt – alle taktil – vom Hinweistäfelchen über Pläne, Grafiken und Tafeln bis zum Exponat. Das ist ungewöhnlich viel auf 700 Quadratmetern mit insgesamt 650 Objekten.“

Steffen Zimmermann

Das Kölnische Stadtmuseum schreibt:

Ein Stadtmuseum für alle

Bei der Neukonzeption der Dauerausstellung waren Inklusion und Barrierefreiheit zentrale Ziele. Sowohl bei der räumlichen Gestaltung als auch bei der inhaltlichen Vermittlung orientierte sich das Museumsteam dabei an zeitgemäßen Standards, um allen Menschen einen unvergesslichen Museumsbesuch zu ermöglichen. Die Ausstellungsbereiche sind durchweg barrierefrei erreichbar. Blinde und sehbeeinträchtigte Personen werden über eine Blindenspur zu wichtigen Objekten und Inhalten geführt. Bei einigen ausgewählten Exponaten gilt für sehbeeinträchtigte Menschen explizit: „Anfassen erlaubt!“ Darüber hinaus wurden für Besucher*innen mit Seheinschränkungen zahlreiche „Hands-on“-Stationen konzipiert. Alle Haupttexte in der Ausstellung sind zusätzlich in Braille-Schrift angelegt. Darüber hinaus gibt es taktile Grafiken; auch das beliebte Stadtmodell macht mit einem haptischen Vermittlungselement die Topografie des mittelalterlichen Köln erlebbar. Der MultiMedia-Guide bietet zahlreiche weitere barrierefreie Funktionen.

Quelle: Pressemitteilung Kölnisches Stadtmuseum vom 22. März 2024

Die neue Adresse:

Kölnisches Stadtmuseum

Minoritenstrasse 13

50667 Köln

Postanschrift und Verwaltungseingang:

Kolumbahof 3

Öffnungszeiten

Dienstag: 10 bis 20 Uhr

Mittwoch bis Sonntag: 10 bis 17 Uhr

1. Donnerstag im Monat: 10 bis 22 Uhr (außer an Feiertagen)

An Feiertagen (wie Karfreitag o. Ostermontag): 10 bis 17 Uhr

Dem Museum sind eine Präsenzbibliothek zur Berlin- und Regionalgeschichte und ein lokalhistorisches Archiv angeschlossen.

Dem Museum sind eine Präsenzbibliothek zur Berlin- und Regionalgeschichte und ein lokalhistorisches Archiv angeschlossen.